(Por Carlos Romero Carneiro)

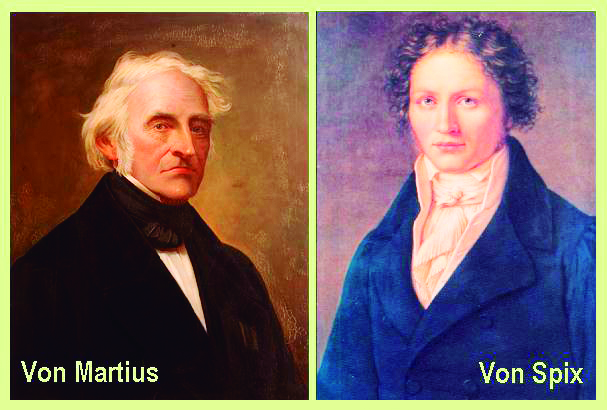

A dupla de pesquisadores Johann Baptist von Spix (1781-1826), doutor em Medicina, e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), médico, botânico e naturalista, desembarcou no Rio de Janeiro, em 1817, integrando um grupo de estudiosos que acompanhavam D. Leopoldina, que se tornaria esposa do futuro imperador, Dom Pedro I. Naquele período, os alemães iniciaram uma viagem de três anos que contornaria o Brasil, desbravando o seu interior e litoral, a fim de estudar as várias faces da nova nação.

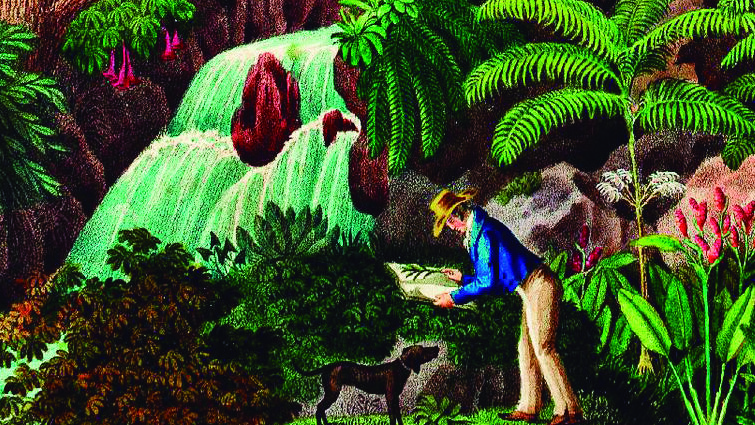

Seguindo a corrente ideológica naturalista, o Brasil era um paraíso aos olhos dos dois exploradores, que viam um vasto universo a ser desvendado. A dupla desejava classificar o mundo natural, criar coleções e fazer descobertas. Durante a viagem, catalogaram 6.500 espécies vegetais e criaram um herbário de 20 mil exemplares prensados e centenas de espécies vivas.

Dentre muitas aventuras descritas na obra “Viagem pelo Brasil”, Spix e Martius estiveram em nossa região e relataram suas observações e aventuras. Confira, a seguir, como foi a passagem dos pesquisadores por estas bandas, no início de 1818, quando partiram de São Paulo rumo a Vila Rica (Ouro Preto).

Entrada em Minas Gerais

“Após dois curtos dias de viagem a partir de Atibaia, chegamos à fronteira da capitania de São Paulo, na qual está estabelecido ao pé da serra um registro onde os passaportes dos viajantes são visados, cobrados os direitos reais de entrada das mercadorias e dos escravos, e onde guardas exercem vigilância para impedir o contrabando do ouro em pó e dos diamantes.”

Camanducaia

“Depois de termos transposto o morro Grande, por um caminho perigoso, chegamos a uma campina ao sopé da continuação do morro do Lobo, que se eleva, em quatro outeiros, onde está a primeira povoação de Minas Gerais: o arraial de Camanducaia. Os poucos habitantes se adiantaram ao nosso encontro; limitaram-se, porém, boquiabertos, a olhar para nós e a tomar o nosso tempo com perguntas. No vasto rancho que aqui encontramos primeiro, segundo o costume de Minas, esperamos poder descansar das fadigas da viagem, mas tivemos que nos desenganar. Quando íamos entregar-nos ao sono, fomos atacados por uma enorme quantidade de pulgas que, na Europa, seria considerada fenômeno da natureza.”

Batuque em Estiva

“Na Estiva, em uma quinta com vastos campos magníficos, circundados ao longe de montanhas isoladas, estavam os moradores em festa, dançando o batuque. Mal souberam da presença de viajantes estrangeiros, convidaram-nos a entrar e presenciar os divertimentos. O batuque é dançado por um bailarino e uma bailarina, os quais, dando estalidos com os dedos e com movimentos dissolutos e pantomimas desenfreadas, ora se aproximam, ora se afastam um do outro. O principal encanto desta dança para os brasileiros, está nas rotações e contorções artificiais da bacia, nas quais quase alcançam os faquires das Índias Orientais. Apesar da feição obscena desta dança, é espalhada pelo Brasil e por toda parte é a preferida pelo povo que dela não se priva, nem por proibição da Igreja. Parece ser originária da Etiópia e introduzida pelos escravos negros no Brasil, onde criou raízes como muitos outros hábitos deles.”

Chegada a Pouso Alegre

Debaixo de chuva incessante e forte cerração, no dia seguinte só pudemos percorrer quatro léguas na estrada atoladiça e ainda nos considerar felizes por topar, à boca da noite, com uma vila abandonada da qual tomamos posse, depois de enxotar os morcegos. Caminhar adiante era perigoso, segundo aconselhava o nosso guia, pois o rio Mandu, com a chuva, estava tão cheio, que só de dia se poderia fazer a passagem. As cercanias de nosso pouso noturno, embora asselvajadas, mostravam vestígios de culturas de outros tempos. Algumas goiabeiras e cuitezeiras estavam por ali cobertas de frutos e a cabaceira entrelaçava-se em altas sebes.

Quando, no dia seguinte, descemos ao vale do rio Mandu, transpondo diversos ribeiros cheios, encontramos o rio, antes insignificante, transbordado agora de suas margens por um quilômetro e meio de largura.”

Silvianópolis

“Em Santana de Sapucaí, duas léguas ao norte de São Vicente, encontramos lavras de ouro de considerável extensão. De longe, parecem trincheiras cavadas. Nas encostas, formando terraços, estavam abertos fossos de alguns pés de profundidade e de largura, pelos quais era levada a água da chuva pelos flancos abertos do barro vermelho. O barro lavado, estava amontoado num e noutro ponto ou cobria o solo em planícies ou em declives artificialmente sulcados. Tudo dá um aspecto triste de destruição selvagem; as próprias estradas estão danificadas e esta paisagem entristece o viajante penosamente pois, no primeiro lugar onde se vê tirar ouro, em vez do metal precioso só se tem papel-moeda e miséria.”

Rio Sapucaí

“O rio Sapucaí, que corre nestas regiões, antes de se reunir ao rio Grande, opôs à nossa tropa insuperável obstáculo quando chegou a noite, em diversos pontos onde o quisemos transpor, pois a ponte havia sido arrancada. As águas eram tão fundas e impetuosas, que só com extrema dificuldade pudemos salvar a primeira mula que entrava no rio. Com isso, tivemos que desistir do nosso intento de chegar, ainda naquele dia, à fazenda na outra margem. O nevoeiro, fino e úmido, que pairou a noite inteira e ameaçava continuamente apagar a nossa fogueira, fez-nos tiritar de frio. Estes inconvenientes ainda aumentaram quando, de manhã, demos pela falta do escravo negro. A penosa viagem, em grande parte feita por terrenos inundados, havia provocado descontentamento no jovem preto, que não sabia apreciar o nosso humano tratamento, aproveitando-se da primeira noite favorável para escapulir, coisa que os escravos novos são costumeiros.

Depois de se transpor o Sapucaí em canoas e de ter pago o pedágio de alguns vinténs para cada mula, chega-se, depois de transpor dois morros cobertos de matas, a um lindo vale formado, à esquerda, pela serra de São Gonçalo e, à direita, pela serra da Paciência. Ambas, são belamente revestidas de vegetação e, pelos seus contornos, assemelham-se, inteiramente, aos contrafortes dos nossos Alpes.”

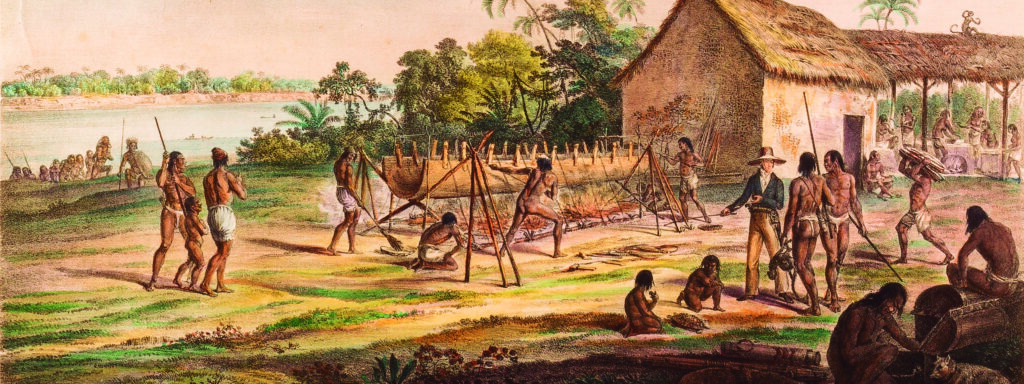

Os índios Coroados

“Logo que a luz do dia raia sobre a choça do índio, ele acorda, levanta-se imediatamente e vai à porta onde, em geral, fica por algum tempo a espreguiçar-se e a esfregar os membros, até que, finalmente, vai ao mato para satisfazer sua necessidade natural, cujos vestígios ele, porém, logo costuma encobrir à moda dos gatos. Em seguida, volta à choça onde procura reacender o fogo com alguma brasa do fogo da véspera, ou faz fogo novo com dois pauzinhos secos, esfregando, em rápidas rotações, um contra o outro, até produzir faíscas que acendem o capim seco ou a palha.

A primeira tarefa das mulheres, logo que saem da rede, é pintarem-se a si mesmas e aos filhos. Em seguida, cada uma cuida da sua obrigação especial no serviço da casa. Tiram fios das folhas de palmeira, tecem redes, fabricam louça de barro, ralam mandioca ou socam milho com o qual fazem um refresco (catimboeira), por meio de fermentação ácida. Outras, dirigem-se às pequenas roças para colher milho, mandioca, e feijão, ou vão ao mato procurar frutas e raízes silvestres. Tendo os homens acabado de tomar o frugalíssimo almoço, tratam de preparar os seus arcos, flechas, laços, lanças, etc. Só quando o sol está alto e o calor aperta, gosta o índio de banhar-se no córrego e, em geral, vai caçar entre nove e dez horas, quase sempre acompanhado pela mulher.

Logo depois da comida, o índio gosta de balançar-se na rede ou dormir. Fora do almoço, não há mais refeição alguma; come no intervalo qualquer fruta do mato como banana ou melancia que ele cultiva na vizinhança da aldeia ou, frequentemente, furta nas roças dos colonos vizinhos. Tratando-se de uma festa de bebedeira, os índios começam, antes do pôr do sol, a beber a vinhaça e ela dura, entre danças tumultuadas e cantigas, até a madrugada quando, meio embriagados, passam a manhã na rede até dez horas. O que mais milho plantou e mais tem em depósito, fica sendo o hospedeiro para as aldeias da vizinhança e, em cada banquete, combina-se o dia e lugar para o seguinte festim. Parece que os coroados costumam escolher, de preferência, o sábado para essa festança. Também, durante essas festas, é que se discute e resolve sobre hostilidades e expedições de guerra contra tribo vizinha e sobre caçadas em comum.”